後期集中講義「現代社会理解実践(次世代産業実践)」の本講義1回目が実施されました

-

本科目は、航空宇宙産業を中心とした次世代産業の現状を学び、地域資源と結び付ける考え方を理解するための体系的な内容となっています。

三重大学10名、三重短期大学3名の学生が参加しています。

●1月15日(日)、21日(土)事前学習回はこちら

2月15日(水) 座学 + グループワーク(鈴鹿工業高等専門学校)

三重大学 学生総合支援機構 志垣 智子特任講師より当日の様子をご紹介します。

・講義1「航空機の構造と進化の歴史」

・講義2「産業としての航空・宇宙」

三重大学 学生総合支援機構 雲井 純地域活性化推進コーディネーター

・講義3「航空宇宙分野における材料技術」

鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 黒田 大介教授

・航空力学の基礎・ラピッドプロトタイピングの説明・ワークショップの説明

・次世代産業創出のためのワークショップ

鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 黒田 大介教授

「航空機の構造と進化の歴史」と題して雲井コーディネーターの講義が始まり、航空黎明期のオットー・リリエンタール、ライト兄弟、グレン・カーチス、ルイ・ブレリオなどの有人飛行について紹介されました。戦前は木造と絹羽布張りで構成されていたこと(構造はトラス:複数の三角形による骨組構造)、第1・2次世界大戦を通して、戦争で発展してきた経緯(兵器としての価値創出、郵送物を搬送する役割)について教えていただきました。そしてカーボンニュートラル時代の今、三重県が注力している「空飛ぶクルマ」移動革命の実証実験を通して三重県の社会課題を再考しました。

続いて「産業としての航空・宇宙」について日本と諸外国を相対比較しながら、成功・失敗事例を紹介されました。航空機産業が育つためには航空文化が育つこと、また、航空機開発を目指す人材を育てるためには航空機が身近な存在であることが大切です。航空機の歴史と変遷により新素材・新技術はますます進化しており、利用する側“社会”の受け容れを促進する仕組み(航空機文化の醸成)が必要だと思いました。

次に、「航空力学の基礎」と題した黒田教授のワークショップの様子をご紹介します。

1.方眼紙でグライダー形状(主翼、垂直尾翼、水平尾翼)を事前に考える。

(主翼の幅:最大420mm、長さ500mm)

2.Solidworksに清書(設計)

3.羽の形状を考える

4.3Dプリンターで製作

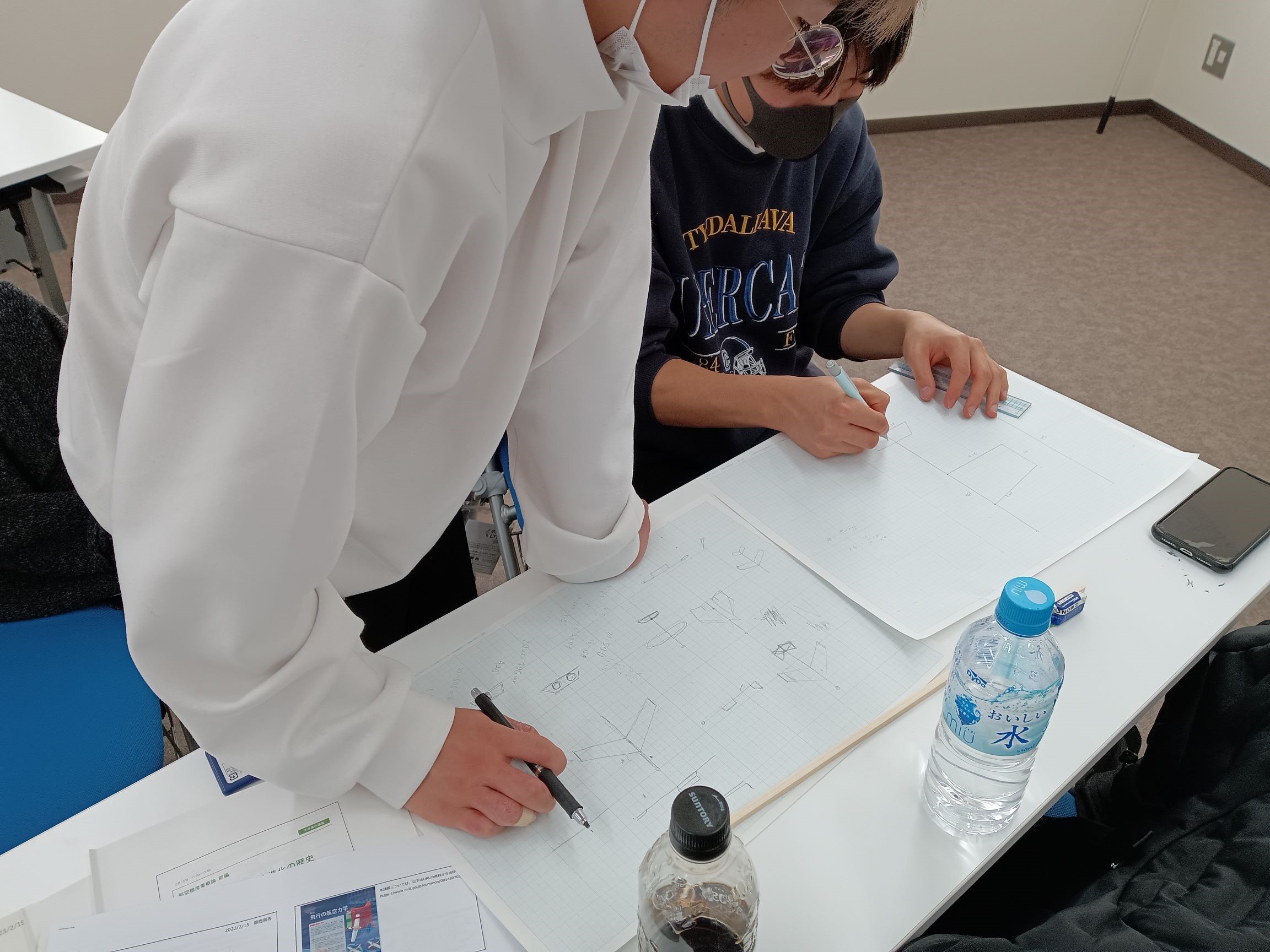

主翼で勝負するデザインにしたい学生。空気抵抗を軸に議論が白熱していました。(写真1)

(写真1)方眼紙を使い、翼の大きさ・形状・角度を考える学生。 |

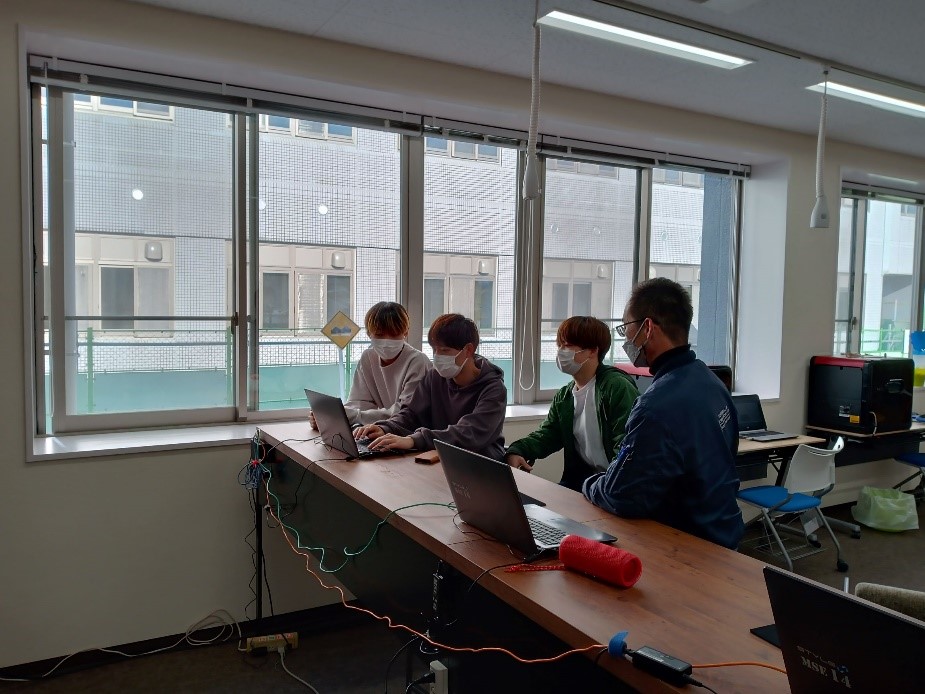

(写真2)2グループに分かれて作戦会議。黒田先生の助言を聞く様子。 |

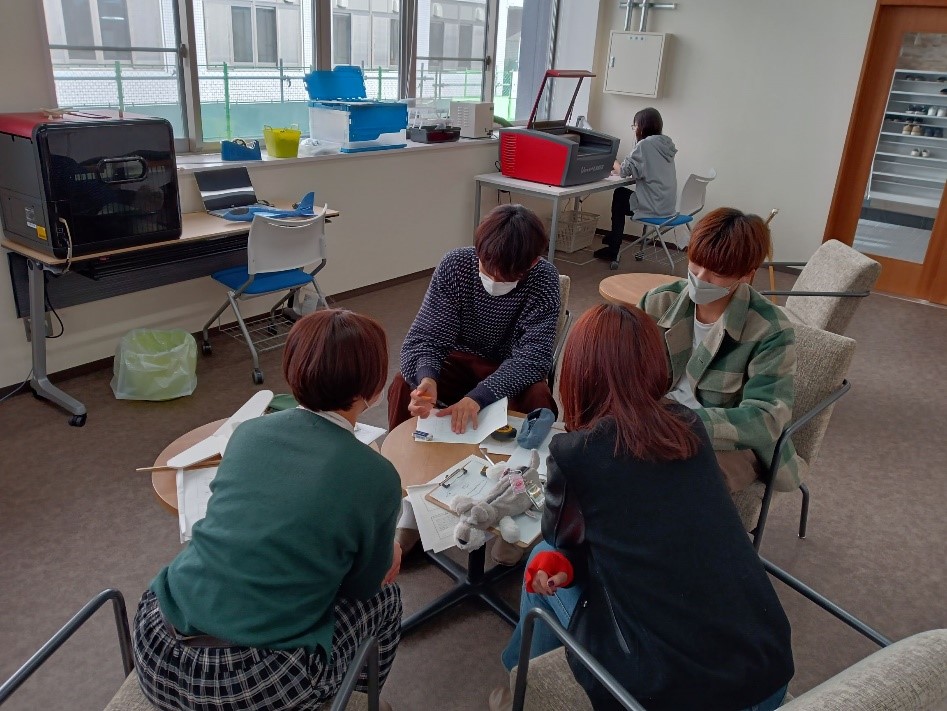

翼端渦を考慮して先端の削り具合についてそれぞれの意見をぶつけていました。(写真3)

(写真3)Solidworksで清書する前の様子。 |

設計と部品製造にはSolidworks、3Dプリンター・レーザー加工機を使用し、翼幅420mm、全長500mm以内のグライダーを設計・政策します。

次回は2月16日(木)、松阪市にある航空機部品生産協同組合の工場見学、「制作物の飛行試験データの分析と構造変更」実験です。